Ein Teufelskerl dieser Michael Hofstetter. Don Giovannis Höllenfahrt, Verdi und funkelnden Barock kitzelt der bayerische Dirigent und Intendant der Gluck Festspiele aus Mozarts „La clemenza di Tito“ heraus. Eine Überraschung jagt die andere. Meine Kinnlade: meist weit unten. Dass die Luft zum Ende raus ist, schieben viele Mozart in die Schuhe. Glucks Version des „Titus“ steckt der dennoch in die Tasche.

Christoph Willibald Gluck & Wolfgang Amadeus Mozart, La clemenza di Tito

Markgräfliches Opernhaus Bayreuth, 9. und 11. Mai 2024

von Jürgen Pathy

Könnte ich dirigieren, Mozarts opera seria würde genauso klingen. Lebendig und frech wechselt oft im Minutentakt mit gediegen und ausladend. Eine Hochschaubahn der Gefühle. Dirigent Michael Hofstetter erfindet Mozarts „La clemenza di Tito“ fast neu. Die Partitur glänzt funkelnd mit Wiedererkennungswert. So als wäre sie gestern entstanden und nicht bereits vor über 230 Jahren.

Der Vergleich steht somit fest: Glucks Vertonung des Librettos von Pietro Metastasio vs Mozarts Geniestreich. Mozart behält die Oberhand. Im Kern der Oper steht bei beiden dasselbe: eine Huldigung des Adels. „La clemenza“, die Milde des Kaiser Titus. Vitellias und Sestos Verrat muss er einfach verzeihen. Mozart setzt dabei auf die innere Ausdruckskraft der Musik, Gluck auf ausufernden Zirkus.

Artisten versus Melodien

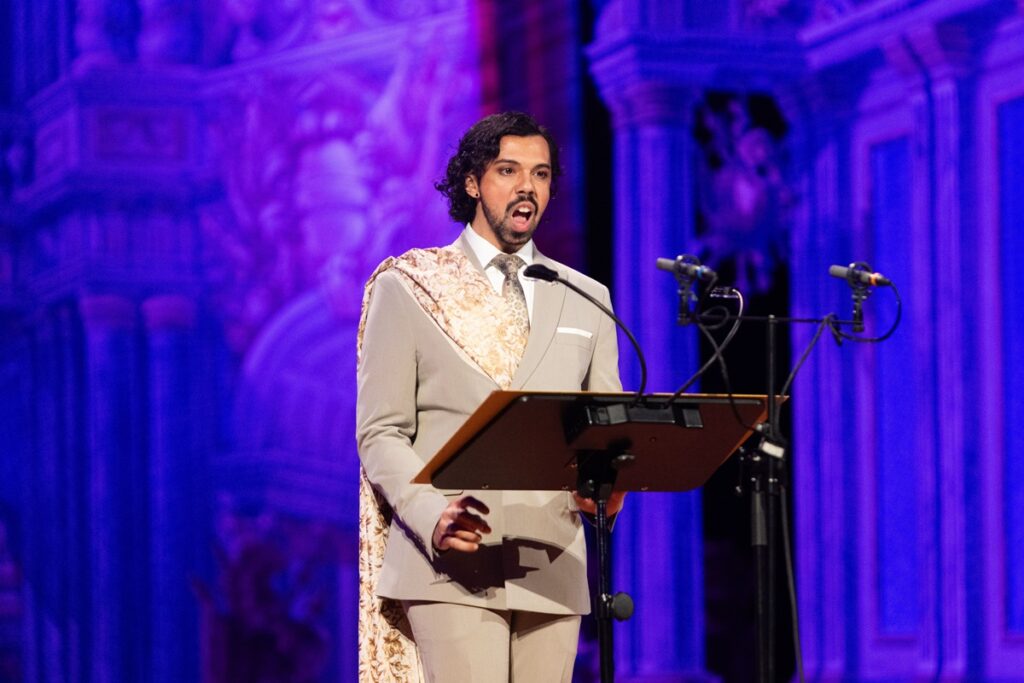

Dafür hatte man zur Eröffnung der Gluck Festspiele einige Attraktionen aus dem Köcher gezaubert. Bruno de Sá, ein männlicher Sopran. Eine spezielle Stellung seines Kehlkopfs macht’s möglich, dass Männer wie Frauen klingen. Eine Anlehnung an die Zeit der Kastraten, die im Barock reihenweise die Zuhörer aus den Socken geschmissen haben. Pro für das brasilianische Zirkuspferd: Koloraturen, die er mit einer Leichtigkeit durchwirbelt. Leise Passagen, die komplett neue Eindrücke vermitteln. Contra: dynamische Ausbrüche in schwindelerregenden Höhen. Sein Sesto überschreitet dabei phasenweise die Wohlfühlgrenze.

Mozarts Pendant strahlt ganz klassisch. Eine Hosenrolle, wie man es gewohnt ist. „Parto, parto“, die Paradearie, stellt die junge Vero Miller zum Vergleich. „Die Stimme des Abends“, sind sich einige sicher. Ein kraftvoller Mezzosopran, der in der Lage ist, alle Gefühlslagen über alle Register mit Leidenschaft und Klarheit zu präsentieren. Die Intrigantin hat ihn eben zum Sturz des Kaisers verleitet. Kein Wunder, dass der Jüngling ihr nicht widerstehen kann. Francesca Lombardi Mazzulli hätte das rote Abendkleid gar nicht vonnöten. Diese Vitellia würde mit ihrer Spielfreude und Stimmgewalt jeden um ihren Finger wickeln.

Mozart herrscht milder

Titus verzeiht ihr aber. Auf einer Bühne, die Regisseur Rok Rappl, Künstlername ROCC, ganz dem Minimalismus widmet. Ein rundes Podest, das leicht in Richtung Zuschauersaal geneigt ist. Darauf ein edel verzierter Stuhl, der den Thron des Kaisers symbolisiert. Umrandet von sechs kegelförmigen Säulen, die je nach Fortlauf des Sujets ihre Erscheinung wechseln. Feuerrotes Scheinwerferlicht, wenn die Mauern des Palasts in Flammen stehen. Kahles Stahlgerüst, nachdem Titus dem Anschlag entronnen ist.

Bei Glucks halbszenischer Version setzt hier die einzige Männerstimme einen leichten Kontrast zum Rest. Aco Biščević, ein Haute-Contre, verkörpert die Milde mit klarer Stimme und königlicher Zurückhaltung. Mit Khanyiso Gwenxane, einem südafrikanischen Tenor, setzt man bei Mozarts Meisterwerk auf etwas mehr Güte. Eine sanfte, dunkle Stimmfarbe, die einen warmherzigen Herrscher par excellence charakterisiert. Der Rest des Casts zeigt absolut keine Schwächen. Der Chor mit Abstrichen.

Unsitte am Rande der Eröffnung

Dass Gluck gegen Mozart den Kürzeren zieht, ist keine Schande. Das mussten schon andere Kaliber verkraften. Pater Anselm Grün die Anfeindungen ebenso. Das „Buh“ für den Benediktinerpater bei seiner Eröffnungsrede hätte man sich sparen können. Das Vorlaute „Ja, wenn wir endlich mal die Musik hören würden“ ebenso. Zwist zwischen einem katholischen Priester und einer überwiegend protestantischen Gemeinde oder einfach nur Ungeduld?

Erlebt man so nur in Oberfranken. Genauso wie die barocke Pracht des Markgräflichen Opernhauses in Bayreuth, die glasklare Akustik und ein Festival nur in seinem Sinne – Gluck dem Reformer, der allerdings erst nach dem „Titus“ den Rotstift angesetzt hat.